Imagen 1. José Hilario Gómez, en el patio de su casa en Fonseca, La Guajira. Fuente: Documental “Placeres Tengo”, Cap. 1-Parte III

Escribir para Jose Hilario, para el recuerdo de su nombre en la gran memoria de nuestra provincia eterna, es un inmenso honor y de por sí un desafío que traspasa las obligaciones de cumplir con un encargo, encargo de las premuras, de los esfuerzos que desde la lucha cultural nos toca dar en la resistencia a los tiempos que insisten en que miremos hacia adelante. No’mbe, no tenemos remedio, estamos hechos de amistad, de canción, de abrazos, de acordeones y guitarras, de amaneceres, de ollas humeantes, de alegrías y dolores, aromas de heliotropos y de tierra mojá.

“Colgada está su guitarra en aquel rincón,

Rompió las cuerdas del alma y del corazón,

Ha callado el canto lírico el ruiseñor,

Se muere, se muere un hombre, vuelto canción”.

(Fragmento de “Calla el Cantor”). Paseo, Autor: José Hilario Gómez Toncel. Canción ganadora categoría costumbrista Festival del Retorno 1999.

Vuelvo al recuerdo de aquella tarde cuando por primera vez escuché su hermosa canción en la tarima “Tierra de Cantores” y no pude contener la emoción y mis lágrimas fluyeron suaves y espontáneas por el impacto profundo de su verbo y melodía.

José Oñate y Víctor Hugo Ayala dieron un espectáculo de armonía y sentimiento del que fue imposible escapar. Parecían el agujero negro del centro de la galaxia que algún día nos devorará. Yo también concursaba en el Festival del Retorno aquella vez y Anyi (mi negra hermosa) no podía comprender lo que me pasaba, por qué me gustaba tanto y me emocionaba con la canción que otro concursante (jamás adversario) y cómo había salido en pos de él detrás de la tarima para rendirle honores.

Al día siguiente me invitó a su casa y le seguí, para celebrar con los suyos aquel triunfo. Yo también era ganador porque desde ese día sellé para siempre una amistad que continuaremos por la eternidad, verseando con Dios y acompañando a Nando, quien no pudo ser sexagenario, cantándole a Jesucristo.

Todos los testimonios de quienes han sido afortunados testigos y compañeros de su viaje solo tienen palabras de amor intenso por lo que ha representado como como hombre, músico, el más grande parrandero que haya tenido Fonseca y sus alrededores, Padre, amigo y hermano y de cómo todo aquello se volcó en los pitos y los bajos de un asmático acordeón que de niño te enamoró.

Déjenme contarles a quienes no tuvieron la dicha de vivir de cerca, algunos espacios de los alegres vagones de su locomotora humana y musical, para que nuevas generaciones se monten en el tren del amor por la tierra y la identidad de la vieja música provinciana.

Tres ladrillos en el estuche

Jose nació el 8 de diciembre de 1948 en el hogar de José Hilario Gómez y Matilde Toncel. Como el viejo Emiliano que aprendió a escondidas, robándole el acordeón a su tío, como tantos otros juglares y artistas de la música vallenata que aprendieron su arte con acordeones o guitarras ajenas, sin que sus padres supieran, José Hilario inicio su gesta musical a espaldas de su madre Matilde Toncel, quien consideraba que la música de acordeón era sinónimo de una vida disipada, entregada a los vicios y placeres, barreras del progreso profesional y económico.

Stevenson “Tincho” Marulanda Plata, su primo y amigo eterno me cuenta: “La mamá no se lo dejaba tocar se lo encerró en el estuche con candado y lo tenía escondido en un clóset. Y él de tanto amor, que era una pasión loca, que tenía el acordeón desesperado. Le sacó el acordeón y le metió unos ladrillos al estuche, porque Tía Mati no abría el estuche, sino que lo cogía peso en peso y lo calculaba y lo alzaba y él le puso como tres ladrillos, los ladrillos que él pensaba que pesaba un acordeón”.

Imagen 2. Stevenson “Tincho” Marulanda Plata. Fuente: Blog-Stevenson Marulanda Plata.

A hurtadillas aquel niño ‘javao’ fue fraguando su sentido musical siguiendo la rutina de los acordeones agustinianos que vio desfilar en patios, fiestas populares y bailes. Apoyándose como tantos otros en esa columna vital de su paisano y amigo Luis Enrique Martínez Argote, más fue la nota del gran Alfredo Gutiérrez Vital quien marcó su sensibilidad musical y le dio alas a su intuición melódica, plagada de matices, síncopas y armonías que revoloteaban las calles de un pueblo que además de la música provinciana, escuchaba con atención al universo mexicano ranchero y a la universidad tropical de Cuba, la madre de los ritmos.

Todo aquello fue la matriz que nutrió a un gran faro musical en su vida como lo fue el maestro Carlos Huertas Gómez quien marcó para siempre su derrotero… la pira que iluminaba su inspiración, como lo cantaría décadas después en el paseo dedicado al Cantor de Fonseca.

Quien nace pa’ pipón ni que lo fajen chiquito

José se mudó a Bogotá como tantos provincianos a finales de los 60’s del siglo pasado a encontrarse consigo mismo en un claustro universitario. Sin embargo, la música y José Hilario tenían un pacto de amor inquebrantable y transitarían esa ruta de una manera pura, almática, incondicional, sin ambigüedades, visceral. El juglar interno le ganó al doctor que se incubaba en el distante frío del altiplano. Cuenta “Changa” Romero, su incondicional compañero de parrandas que José Hilario aprovechaba cualquier tarde o fin de semana para acompañar a los estudiantes provincianos que hacían de las parrandas un templo de la amistad.

Mucho antes de que Jorge Oñate González, El Jilguero de América, tuviera intención de incursionar en la música profesional, medio centenar de parrandas al lado de José Hilario Gómez fueron su bachillerato musical. Otros cantantes y muchos provincianos vivieron intensamente aquellos años en los que escasamente, José dio el “presente profesor” un par de veces a los llamados a lista en la universidad.

Testimonio de José “Changa” Romero: “El cuándo tocaba daba, o se sentía mejor que si a alguno le iba da una plata, miren la diferencia, José Hilario era más feliz tocando gratis que tocando, pagándole y como tocaba gratis podía irse a la hora que quisiera de la parranda, no tenía pa’ qué atajarlo. Manejaba las parradas y él mismo ponía el ron, ponía la plata, ponía para el sancocho y todo”.

Imagen 3. José Hilario Gómez y amigos en Bogotá. Fuente: Archivo personal José H. Gómez.

En la Imagen 3 se observa de izquierda a derecha, los dos que están de pie son Alfonso Rincones y Pablo Ariza (q.e.p.d). Los que están sentados son Salomón Gómez Abuchaibe (q.e.p.d), Jesús Torres (q.e.p.d), José Hilario Gómez, Julio Vásquez (q.e.p.d) y Heriberto Bermúdez. El que está agachado es Remberto.

Al respecto comenta Tincho: “Cuando yo iba a Fonseca, lo primero que hacía era buscarlo a él, porque su oficio era ser parrandero, un oficio que, lamentablemente, se está acabando. Amaba tanto la parranda que no cobraba por tocar; al contrario, él mismo les pagaba a los músicos. Siempre me esperaba con ansiedad y me complacía desmedidamente, organizando parrandas inolvidables. Incluso llegué a compartir momentos con figuras como Hernando Marín”.

El ambiente de la ciudad hizo escasa sinergia con un alma tan arraigada a los alisios, al rumor del Ranchería, a lunas y amaneceres con aroma de fogones prendidos. La vida del campo, los cultivos y la ganadería familiar le dieron una causa válida para justificar de nuevo al joven que se oxigenaba bajo los higuitos del profe Manjarréz.

Aquel entorno matricial lo condujo nuevamente a la liturgia parrandera de la Provincia de Padilla. La Parranda Vallenata, en mayúsculas, un fenómeno socio-antropológico trascendente donde la música es el pretexto y donde las almas son su esencia. Si el vallenato es religión, la parranda es su eucaristía.

La liturgia de José Hilario

Una condición sui generis^1 acompañó la ruta de este quijote del acordeón: el absoluto desprendimiento el interés de lucro en el trasegar de su vida musical, signada más por la liturgia parrandera que por el afán de mostrarse ante los ojos del mundo y el establecimiento de la industria discográfica. Al respecto de esa condición tan particular sus grandes amigos refieren:

Tincho Marulanda: “El nunca vio el acordeón y su música como un vehículo comercial, y creo que eso lo situó en el ligar que ocupan los verdaderos juglares: esas personas románticas que aman el folclor mismo, sin pensar en monetizarlo. Tocaba únicamente por el gusto de la parranda, de complacer a los demás, de compartir chistes y vivir el parranderismo profesional. Su música se movía de pueblo en pueblo, pero sin aspirar a los grandes escenarios, siempre en el patio, en la casa, en la culata. Eso era lo que realmente le gustaba”.

Changa Romero: “José Hilario Gómez nunca quiso organizar grupos o la permanencia de ser grupo. Armaba grupos y nosotros el ayudábamos, pero nunca duraba mucho con el cantante”.

Lila Gómez, su compañera de vida: “Aunque asistía a parrandas, no era común verlo amaneciendo en ellas, algo que sorprendió tanto a sus hijos como a mí a la primera vez que lo hizo, porque no era su costumbre. En sus inicios, además, no era bebedor”.

¿Qué llama alimenta a las almas cuyo don es hacer el bien a través del canto?

José Hilario Gómez disponía de los recursos familiares para atender ad integrum^2 a quienes llegaban a visitarlo, sabiendo de su talento y talante. Vi desfilar por su casa a Senadores, diputados, empresarios, artistas, hasta expresidentes de la república. No era de extrañar, tenía conexiones con altas esferas de decisión en Bogotá, tanto por los años en que tocó infinidades de parrandas a tantos personajes, entre ellos a la familia Santos, amantes de la música de acordeón desde los primeros tiempos de Escalona y Víctor Soto. Su primo Tincho Marulanda, una de sus grandes anclas emotivas y referente de su desarrollo como músico y persona, año tras año traía ilustres invitados a su casa y allí todos eran atendidos y cantados y se marchaban encantados y bebidos.

Nos cuenta Silvio Brito que cuando se unió a José Hilario para tocar en parrandas, José pedía plata solo para los músicos compañeros, jamás para él.

“Por ahí un día llegó José, que me tomó mucho aprecio y quiso verme mejor ubicado, me dijo, vente para acá… y me fui a parrandear con él con las aspiraciones de grabar. Yo veía con él esa esperanza, que pudiéramos grabar, pero nos dedicamos a parrandear. Nosotros comenzamos haciendo parrandas como de ensayos, de canciones inéditas que había por allá y nosotros las cantábamos. Duramos como cinco años en ese sentido y me acuerdo de que los sábados temprano en un hotel, algunos de los amigos me decían, ¿a qué hora comienza el ensayo hoy? ¿Hasta qué hora vamos a ensayar hoy? Porque las parrandas comenzaron con José Hilario ensayando nosotros para una futura grabación y el ensayo se parrandeaba. Entonces, todos los sábados y domingos ensayábamos y eso se volvía parranda”. Silvio Brito, amigo y compañero de fórmula.

Imagen 4. Silvio Brito, en su casa en Valledupar. Fuente: Adrián Villamizar, 2024. (Visita)

¿Altruismo, filantropía, una condición especial?

José Hilario estaba tocado de amor por su rincón del mundo, por sus ancestros, su cultura, su riquísima tradición y en él se encarnó el alma de la provincia sin ambages, haciendo que la música de acordeón que comenzó a llamarse vallenata con el auge del Festival de la Leyenda en Valledupar fuese como la banda sonora de su vida y se entregó a ella como una misión o apostolado por la sinceridad testimonial de la juglaría que lo formó. Tal vez sintió que el mundo comercial de la música le exigiría negociar con sus convicciones profundas y eso jamás iba a pasar. Por eso, quizás, no vio aquel ánimo de fama discográfica que marcó a otros acordeoneros y porque su sustento básico era producto del esfuerzo agropecuario familiar.

La corta vida discográfica

Imagen 5. José “Changa” Romero, Fonseca, La Guajira. Fuente: Adrián Villamizar, 2024. (Visita)

Nos contó José “Changa Romero”, eterno acompañante de José Hilario en la guacharaca: “José Hilario Gómez nunca quiso organizar grupos, o la permanencia de ser grupo. Primero, porque soy sincero en decirlo, la mamá nunca estuvo de acuerdo con que José Hilario fuera músico. Ella denigraba del músico. Decía que lo peor que había era andar tocándole a otro. Entonces hizo que José Hilario nunca se responsabilizara armar los grupos, nosotros los ayudábamos. Pero no duraba mucho con el cantante. Nosotros grabábamos, por ejemplo, cinco años con Gustavo Gutiérrez.

Un familiar mío hizo el contrato con José Hilario, “Geño” Mendoza. Hubo una tragedia en nuestra familia Pitre y no se dio lo de la grabación. Durábamos con el conjunto cinco años. Nos dimos el gusto de alternar con Celia Cruz en Fonseca en una caseta. Con Hernando Marín, también anduvimos cinco años”.

Imagen 6. José Hilario en acordeón con Hernando Marín en la sala de su casa. Fuente: Archivo personal José H. Gómez.

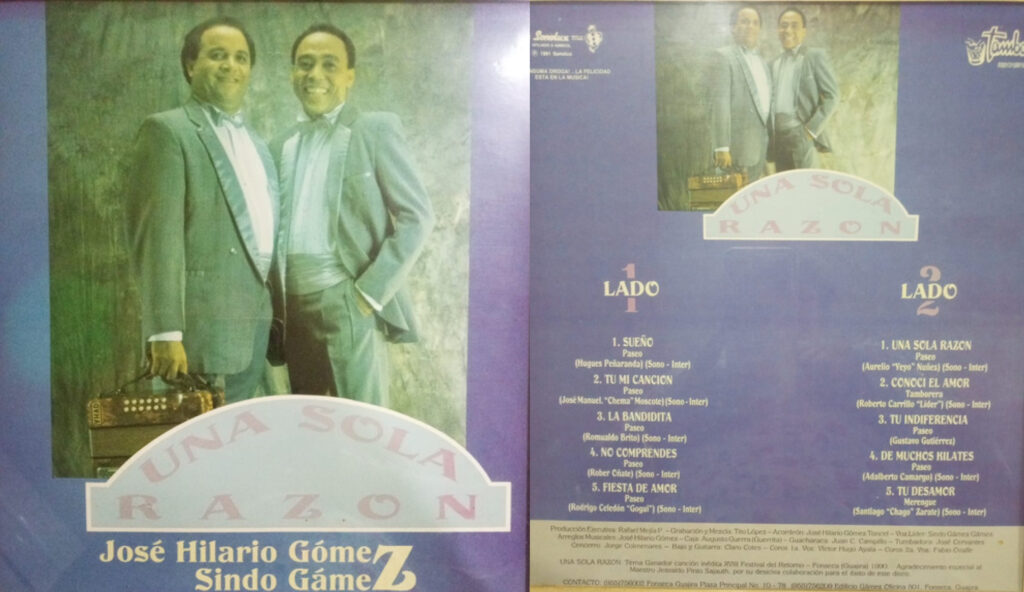

“Marín, cada vez que iba a tocar en una parranda, estrenábamos una composición de él. Luego armamos el grupo con Sindo Gámez. Incluso él grabó un CD con Sindo Gámez.”

Imagen 7. Foto promocional de eventos de los “Románticos del Vallenato” con Gustavo Gutiérrez. Fuente: Archivo personal José H. Gómez.

A pesar de los baches en el camino de su vida discográfica, logró completar la producción de tres discos:

Imagen 8. Caratula Disco “El Don de Valledupar”. Fuente: Archivo personal José H. Gómez.

Imagen 9. Disco “Cante Maestro”. Fuente: Archivo personal José H. Gómez.

Imagen 10. Disco “Una Sola Razón”. Fuente: Archivo personal José H. Gómez.

Además, participó en otros discos como:

Imagen 11. Caratula Disco “Chipuko”. Fuente: Archivo personal José H. Gómez.

Imagen 12. Caratula Disco “Rompiendo Esquemas”. Fuente: Archivo personal José H. Gómez.

Defendiendo sus valores y la gestión cultural patrimonial

José Hilario entregó su vida al arte musical y a la preservación de las tradiciones orales de su terruño. Aquella primera participación de Luis Enrique Martínez en el Festival De La Leyenda Vallenata y en donde, contra todo pronóstico fuera coronado el barranquillero Alberto Pacheco, sembró en todo el pueblo fonsequero una herida que, en lo personal, pienso que ni la posterior corona de Rey que se llevara el Pollo Vallenato ayudó a calmar las aguas. También, alguien tan inmenso como Carlos Huertas Gómez como compositor, vio naufragar sus legítimas aspiraciones de reinado de canción inédita con ese monumento de canción titulada “Abrazo Guajiro” (buenos días festival, fiesta tradicional, folclórico concurso…) por argumentos pueriles que fueron del dominio público de entonces.

Varios Floreros de Llorente, llevaron a José Hilario Gómez Toncel a dedicarle a Doña Consuelo Araujo De Molina (q.e.p.d) una dura crítica cantada en donde le arroja todo el peso del valor de Fonseca en la construcción de la identidad de la Música Vallenata. Esto ocurrió luegode que “La Cacica” pordebajeara a un gigante de la cultura del Caribe como Luis Francisco “Geño” Mendoza Pitre por su canción “Festival Vallenato” que en versión de orquesta tropical dio la vuelta al continente en la voz del venezolano Nelson Henríquez y cuyo texto, deja entrever trapisondas y amañes del jurado del Festival de la Leyenda que dejaron por fuera a Luis Enrique. La gente coreó la canción de Geño hasta el cansancio, repitiendo la canción que fue número uno de las fiestas de fin de año y hasta nuestros días sigue vigente: “Acabó con los Buendía, ¿ahora dónde irá a parar?, parece que ya al Cesar le quedan poquitos días”.

Defendiendo sus valores y la gestión cultural patrimonial, aquello desató la ira de Consuelo quien desde su micrófono en radio y la máquina de escribir en “El Espectador” arremetió contra Geño, considerándolo desconocedor de las verdades de la música de acordeón y José Hilario le compuso “La tapa pa’ la olla”.

“Tenei que vení a Fonseca

Pa’ que conozcai su gente

Pa’ vé si así te arrepientes

De tantas malas respuestas”.

Desde muy temprano, casi que, desde su retorno de Bogotá, empezó a notar que muchos de los íconos culturales de su pueblo, personas, lugares, paisajes, árboles, iban perdiendo vigencia en las tendencias populares y su vigencia como referentes de la identidad fonsequera.

“Volví a mirar el cielo de mi pueblo,

Y no encontré aquello dos luceros

Que un día dejé para que iluminaran

Mis nochecitas largas de amor y ensoñación,

También noté que la luna no estaba

Y aquellas calles que yo antes caminaba,

Estaban llenas de caras muy raras

Y casi no encontraba la gente que dejé”.

El Cielo de Mi Tierra. Canta el Negro Móvil.

De allí que siempre se preocupó por incidir desde la gestión cultural la voluntad política que permitiera entre otras cosas, la creación de escuelas musicales, rescates de memorias y distintas iniciativas a nivel municipal como departamental con el fin de salvaguardar su patrimonio intangible más preciado.

Fue así como con muchos esfuerzos inició el camino de organizar una escuela musical para enseñar acordeón con el estilo musical provinciano con un apoyo decidido del expresidente Ernesto Samper quien dotó de varios acordeones los inicios de aquella noble obra destinada a los niños de las familias más necesitadas del municipio.

A pesar de aquel esfuerzo y el entusiasmo inicial muchas barreras administrativas fueron haciendo mella en nuestro juglar moderno y con algunos intentos entre 2006 y 2007 se sentaron bases para el proyecto más José Hilario era alérgico a temas administrativos y financieros y, talvez, por la falta de apoyo directo del gobiernos municipales y departamentales, la frustración le ganó al impulso y como un ciclo repetitivo, las empresas que iniciaba tomaban rumbos distintos al de sus intenciones y la escuela soñada nunca llegó a concretarse como tal.

Ya montado en la gesta de la Patrimonialización de la Música Vallenata Tradicional en la lista representativa del patrimonio inmaterial de la Nación LRPCI, a partir de los foros virtuales iniciales que lideró la querida Lolita Acosta Maestre (q.e.p.d.), José Hilario se tornó referente esencial para conclusiones y acuerdos que finalmente terminaron en textos que generaron el Plan Especial de Salvaguarda de la Música Vallenata Tradicional (PES-V).

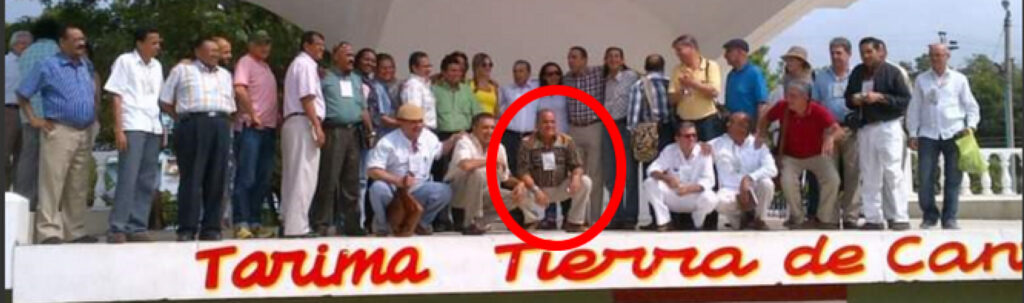

En ese contexto, sus últimos años de vida cultural activa vieron con esperanza la promulgación del PES para poder direccionar y gestionar sus distintos proyectos de formación y difusión del sentir de la música provinciana. Jose fue el anfitrión encargado de cerrar los debates colectivos nacionales que definieron el documento que hoy es ley de la República. Bajo su batuta se organizó el encuentro de cierre de la comisión asesora del Ministerio y la mayor cantidad de foristas que aportaron sus sentires y saberes durante 3 años de debates.

Fonseca y José Hilario como su canciller plenipotenciario recibieron en 2013 a personalidades de la música y la cultura Caribe, entre ellos Rosendo Romero Ospino, Félix Carrillo Hinojosa, Lenin Bueno Suárez (q.e.p.d.)Julio Oñate Martínez, Alfonso Hamburger, Álvaro Cabas, Beto Murgas Peñaloza, el poeta, escritor y político Miguel Ángel López, Rafael Oñate Rivero (descendiente de Nandito “El Cubano”) Los hermanos Paternina de Corozal, Sucre, María Ruth Mosquera, el compositor y rey Vallenato Checa Ramírez, Chema Moscote y casi un centenar de estudiosos y protagonistas del saber vallenato y hasta médicos como el Dr. Juan Acosta Maestre porque, doctores tiene la Santa Madre Iglesia y la vallenatología.

Imagen 13. Fuente: Archivo personal José H. Gómez.

Imagen 14. Fuente: Archivo personal José H. Gómez.

En la imagen 13 y 14 se observa a José Hilario Gómez posando arriba dela tarima “Tierra de Cantores” de la Plaza San Agustín en Fonseca junto a varios de los protagonistas en el cierre de los debates del PES Vallenato.

Imagen 15. Fuente: Archivo personal José H. Gómez.

En la imagen 15 se observa a Carlos Llanos y a Santander Durán Escalona entregando una nota de reconocimiento al pueblo fonsequero y José Hilario Gómez por su participación vital en la construcción del PES de la Música Vallenata Tradicional.

La inconformidad ante todo tipo de injusticia se reflejaba en sus debates y hasta en sus canciones en donde reclamaba que la música y los acordeones fueran la alternativa al conflicto armado del país. Su terquedad espiritual y artística proponían y proponían alternativas para salvaguardar el tesoro cultural y la armonía social tanto de su región como de Colombia entera de la cual era guía, guerrero y poeta:

“Si pudiera cambiar ese ruido que hay en mis montañas

Por los cantos de aves que endulcen la vida con trinos de amor

Si pudiera robar la blancura del fondo del alma

Y acallar tanto llanto en mi Patria con un acordeón”…

si pudiera, si pudiera, si pudiera, cambiaria el rifle mortal

por palomas blancas que canten canciones de amor”

Si pudiera.

Lamentablemente la realidad operativa del PES-V ha estado plagado de trabas burocráticas que para los detentores de la manifestación, y los genuinos portadores de la llama como José Hilario Gómez casi siempre poseen dificultades serias para lidiar con el entramado técnico y legal del acceso a los recursos y asesorías del Ministerio de Cultura, que se conectan a través de los gobiernos departamentales con todo el peso de la conveniencia política y clientelista que las regiones tienen y de la que es imposible escapar como aquel agujero negro que mencionamos al comienzo de esta.

Esas situaciones lo incomodaban y con una carga insalvable de frustración lo hicieron resignarse y guardar en gastadas carpetas que su querida Lila Gómez guarda en su escritorio para el recuerdo de este hombre grande, inmenso que representó como ninguno la esencia de la cultura provinciana y en especial la de su querido pueblo a orillas del Ranchería.

Calla el Cantor

Es imposible que un autor no traslade su propio pensamiento, su propio sentir y profecía en las alas de una canción así y esa canción tenga un destinatario que dentro de la obra habla en primera persona:

“Aquellos abrazos que alguien un día me dio

No existen, como tampoco existo yo”.

Carlos Huertas, su maestro, su pariente, su mentor, la pira que iluminó su inspiración, iba extinguiendo su llama y el juglar sacó de su alma los versos que se plasmaron en Calla El Cantor, el paseo que lo coronó en el Festival del Retorno 1999, cuando el inexorable final del maestro Huertas se manifestaba en el ambiente por las realidades de su precaria salud.

Fue tanta la cercanía y confianza entre el “Cantor de Fonseca” y José Hilario que casi la totalidad de sus canciones, aquellas que alcanzaron la escena discográfica, fue Jose Hilario acompañado por sus escuderos de turno, Rodrigo Corzo, Jesús “Chu” Torres, Changa y hasta el mismo Julio Vásquez, en varias ocasiones con la voz del maestro Silvio Brito, quien arregló, grabó en cassette de la época y llevó personalmente las canciones del Maestro Carlos a conjuntos como Los Hermanos Zuleta, Los Hermanos López y otros. La preparación, grabación y traslado de las obras las asumió ad integrum solo por engrandecer la figura de Huertas y exaltar la grandeza de su región.

La triste vejez del cantor que llenó de orgullo a toda la provincia golpeó el alma de quien fue su discípulo y entre lágrimas de dolor y agradecimiento nos regaló un poema singular de incalculable valor para la elegía vallenata.

El texto de Calla el Cantor podríamos traerlo al presente de su propia vida, golpeada por una enfermedad implacable pero que deja espacio para que, de alguna manera, los ecos de la niñez se instalen y pueda

sonreír con candor cuando los sonidos de sus afectos llenan el silencioso espacio de su mente.

Hace aproximadamente 10 años, Tincho Marulanda, además de su primo hermano, una eminencia en la ciencia médica de Colombia, respetadísimo cirujano gastrointestinal e investigador laureado nacional e internacionalmente, lanzó una advertencia a Lila su esposa acerca de un comportamiento extraño que José Hilario manifestaba.

Una mezcla de frustraciones por el escaso eco mediático y reconocimiento oficial de su incansable labor, mezclada con la situación social de un Fonseca cambiante, de nuevos valores sociales y comunidades emergentes en la notoriedad popular, tan distinto a todo lo que a él lo acunó, lo fueron arrinconando en sus propios espacios y empezó a sentirse solo, así estuviera rodeado de gente amiga y familiares.

Olvidos sencillos de cosas recientes, cambios de humor, dificultades para dormir, le fueron quitando el impulso de aquel gladiador del folclor que conocimos.

Hace 9 años, en septiembre de 2015 junto a Chiche Badillo y Juan Pablo Marín (hijo de Nando Marín) grabamos un episodio del Capítulo I de “Placeres Tengo” un documental (road movie) en el que Juan Pablo hace un recorrido por la Guajira cantora, desde el cementerio de Macho Bayo donde descansa feliz Francisco “El Hombre” Moscote, hasta El Plan de La Sierra Montaña en donde Emiliano y Toño Salas llevaron a la universidad vallenata la cartilla que en el jardín de infantes de la Vieja Sara Salas Baquero, aprendieron por pura oralidad primaria.

Un José Hilario aun brioso por la música nos recibió en su hogar y en una pedagogía magistral nos repasó las memorias de Luis Enrique Martínez, Nando Marín, Leandro Díaz y Carlos Huertas.

Imagen 16. José Hilario Gómez, Juan Pablo Marín, Ramón Noriega (Chiche Badillo). Fuente: Documental “Placeres Tengo”, Cap. 1-Parte III

Documental “Placeres Tengo”, Cap. 1-Parte III

3 años después de esta filmación (2018) José Hilario no recordaba detalles esenciales de la reunión, que tuvo lugar en el patio de su casa.

Poco a poco sus luces se fueron apagando y además de los olvidos, comenzó a tener extraños comportamientos. Empezó a tener dificultades para reconocer a algunas personas habituales de su entorno y en septiembre de 2018, en una video llamada desde una camioneta, no pudo llamarme por mi nombre, el Dr. Franklin Sarabia le mostró en su vehículo la canción con la que yo acaba de participar, un mes atrás en el Festival del Retorno ocupando el segundo lugar.

En esa canción, “Donde todo Empezó”, plasmé tantas conversaciones y bohemia musical que tuve con él y como era de prever que en la canción haría honor a su nombre y un guiño musical como coda a su canción que más me marcó: Calla el Cantor:

“Hagan un censo amigo por las memorias del pueblo

Que junte a los abuelos con esta generación

Y como el acta de este feliz encuentro

Que José Hilario Gómez, hombre que si compone,

Ay, Nos deje su canción”.

Solo cuando escuchó mi voz en el audio de la canción en el automóvil del Dr. Sarabia, me reconoció y cuando escuchó su nombre en la canción, comenzó a llorar y yo también mientras hacíamos una video llamada por WhatsApp.

Fue la última vez que tuve una visión indirecta de él a través de la telefonía celular. Nunca más pude volver a dialogar o cantar con él como era mi costumbre. Las noticias sobre su estado de su salud me fueron llegando a cuenta a gotas por el médico José Marulanda, ortopedista y vecino mío en Barranquilla. Otro tanto me lo iba comentando el querido Tima Manjarrés, otra alma mía fonsequera a quien también he honrado en mi cantar.

José Hilario, por recomendación médica, se encuentra en un hogar de reposo, en un ambiente tranquilo, cómodo, bien atendido y con su acordeón en la mesita de noche como compañero fiel de su camino. Pude visitarlo hace un par de meses y su sonrisa me demostró que recordaba mi rostro y su alegría se hizo más evidente cuando pulsé mi guitarra y empecé a cantar para él.

A veces creo que estos procesos de deterioro cognitivo, en algunas personas funcionan como un camino a la inocencia, a las razones puras y también al olvido del dolor del pensamiento. Previa autorización de sus hijos José Hilario Jr y Ana Julia, fui a verlo para conocer su situación, para sentir su presencia, para darle mi canto, mi guitarra y mi violina, que tantas veces disfrutó.

Lo encontré tranquilo, sonriente, con una profesional que lo cuida en un lugar limpio y ordenado. Estaba recién cambiado y perfumado, con una mirada tímida, una expresión tranquila y respuestas monosílabas. “Señor José: ¿usted conoce a este señor?” Y responde José Hilario: “Mmjjjmm”, asintiendo con la cabeza y mirándome de reojo. Su emoción fue transparente cuando comencé a rasgar la madera bendita y hasta un pequeño grito o exhalación amplió su gesto cuando comencé a tocar mi harmónica (violina). Sé que sabía quién era, vi su alegría, vi su actitud.

Sé que sabía quién era o al menos eso quiero creer para sentirme querido por mi maestro, que, en el ocaso de los sentidos, en el adiós de su claridad, la música le toca la puerta a los salones de su memoria para que al menos demuestre su satisfacción por el lenguaje que a todos nos une.

Atrás quedó toda la grandeza que le supo dar al monumento cultural que es la parranda provinciana. Nadie ocupará su lugar, nadie tendrá esa conexión entre el pasado y el presente, nadie con esa vinculación entre el patio y el planeta, con ese amor por la tierra y los personajes que elevaron la talla de Fonseca a la altura del portal de Belén de nuestra música.

Tienes Fonseca la obligación de retomar sus banderas, de multiplicar su legado, de honrar la gesta musical de tu hijo más querido.

Nadie más completo, nadie más auténtico y leal. Nadie como José Hilario Gómez Toncel: El Parrandero Mayor.

Anexos Familia y Amigos

Fuente: Todas las fotos fueron cortesía de José Hilario Jr Gómez, hijo del Parrandero Mayor. (Visita)

Imágenes de la familia y amigos de José Hilario Gómez Toncel y afiche oficial del Festival del Retorno celebrado en Fonseca, La Guajira en su edición 49. Recordemos a José así, sonriente y parrandero.